Von HU – Gastblogger Moritz Wichmann

„Ich war 30, kam vom Lande, es war meine erste Demo – es war eine wahnsinnig aufgeheizte Stimmung“, so eine Zeitzeugin 29 Jahre später. „ An diesem Abend gab es bestimmt einige, die ihren ersten Stein geworfen haben, damals gab es keine Deeskalation, da wurden Passanten verprügelt“, erinnert sich die taz-Journalistin Plutonia Plarre, die ebenfalls dabei war. Am 22. September 1981 erreichte der Kampf um die Stadt in Westberlin seinen traurigen Höhepunkt. Im Zuge eines Polizeieinsatzes starb der Demonstrant und Hausbesetzer Klaus-Jürgen Rattay. Was war geschehen?

Westberlin 1981

Im Jahre 1981 ist Berlin eine gespalttene Stadt. Auf der einen Seite ein Klüngel aus Immobilienwirtschaft und politischem Estabishment, das großflächig alte Häuser abreißen und neu bauen lassen will, auf der anderen Seite die Instandbesetzer der alternativen Szene, die sich leerstehende Häuser aneignen. Der Senat ist von der Welle an Hausbesetzungen zunächst überrascht und ohne Konzept, schafft es dann im Verlauf des Jahres langsam die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen. Hans-Jochen Vogel (SPD), von Januar bis Juni 1981 übergangsweise Regierender Bürgermeister von Berlin führt die Berliner Linie ein: Neu besetzte Häuser sollen innerhalb von 24 Stunden geräumt werden, alte werden nicht geräumt, solange die Besitzer keine konkreten Baupläne mit dem Haus haben.

Die Außeinandersetzungen werden härter, auf der Straße geht es zunehmend brutal zu. Im Dezember 1980 werden einem jungen Demonstranten von einem Einsatzwagen der Berliner Polizei die Beine zerquetscht. Im April stellt der linke Ermittlungsausschuss in einer Pressekonferenz die Frage: „“wer eigentlich ermittelt in Berlin gegen diejenigen Polizisten, die im Schutze der Nacht und in Hinterhöfen Leute ohne Rücksicht auf Leben und Gesundheit zusammenschlagen?“. Der Ermittlungsausschuss konstatiert schon damals: „Wir befürchten, daß die Fortsetzung dieser Polizeistrategie demnächst auch zu Todesopfern führen wird“. Einen Monat später liegt ein Mann infolge eines Polizeieinsatzes in aktuer Lebensgefahr auf der Intensivstation. Im Senatswahlkampf setzt sich währenddessen die CDU durch: Ab dem 11. Juni ist der Berliner Senat CDU-geführt. Der neue Innensenator ist Heinrich Lummer, ein deutschkonservatier Hardliner am rechten Rand seiner Partei. Er will in Berlin aufräumen und kündigt die Räumung von neun besetzten Häusern an. Für die Hausbesetzer eine Kampfansage.

Einer von ihnen ist Klaus-Jürgen Rattay. Er ist zuvor mehrere Monate durch Europa getrampt, zuhause in Kleve am Niederrhein hat er es nicht ausgehalten, hat sich mit verschiedenen Jobs als Gelegenheitsarbeiter durchgeschlagen. In Berlin schließt er sich den Hausbesetzern an. Er ist begeistert vom Zusammenhalt in der Szene. Ihm stinke es “wenn man dauernd unterdrückt wird, von anderen Wixern am Arbeitsplatz, vom Meister oder so“, erzählt er in einem Interview noch zwei Tage vor seinem Tod einem Kamerateam rund um den Journalisten Stefan Aust. Auf die Frage nach den bevorstehenden Räumungen sagt er: „Ich hab` Angst und ich hab gleichzeitig auch Mut zu kämpfen“.

Die Räumung von 9 Häusern

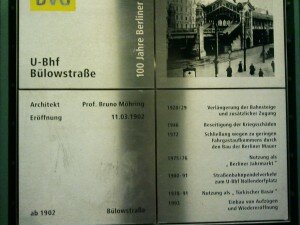

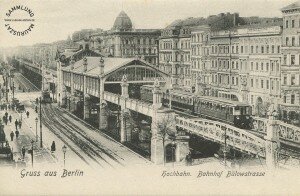

Am 22. September ist es schließlich soweit 2000 Polizisten räumen wie angekündigt die Häuser unter Protesten. Nach der Räumung hält Innensenator Lummer in einem besetzten Haus in der Bülowstraße 89 triumphierend eine Pressekonferenz ab. Eine Machtdemonstration. „In einem Aufwasch, ist das am Besten erledigt“ brüstet sich Lummer gegenüber den Journalisten. Vor dem Haus hinter den Absperrungen protestieren Hausbesetzer und Sympatisanten mit Sprechchören. Nach einiger Zeit beginnt eine hinzugezogene Hundertschaft der Polizei unter Schlagstockeinsatz die Bülowstraße in Richtung Potsdamer zu räumen. Die Demonstranten fliehen panisch vor der nachrückenden Polizei in den fließenen Verkehr auf die Potsdamer Straße. An der Kreuzung halten die Autos an, als sie die Demonstranten auf die Straße rennen sehen, ein Bus der BVG fährt nach der Rotphase wieder an und will die Kreuzung überqueren. Ab hier stehen sich zwei Versionen gegenüber.

Der Tod Klaus-Jürgen Rattays

Die erste ist die der Polizei und des Senats: Die Menge habe den Bus mit Steinen angegriffen, worauf der Fahrer versucht habe aus dem Gefahrenbereich herauszukommen. Klaus-Jürgen Rattay sei dabei vor den Bus auf die Stoßstange gesprungen und habe die Frontscheibe des Busses zerschlagen, den Bus also angegriffen. Dabei sei er unter den Bus geraten. Der Bus schleift Klaus-Jürgen Rattay etwa 80 Meter mit, bis er schließlich anhält. Der Busfahrer sagte später aus, er habe nicht gemerkt, dass Rattay unter den Bus geraten sei.

Der Ermittlungsausschuss, aber auch bürgerliche Medien wie der Tagesspiegel, veröffentlichen unter Berufung auf Zeugen eine andere Darstellung der Ereignisse. Rattay sei mit der Menge auf die Kreuzung gerannt, während der Bus wieder anfuhr. Er habe sich dabei in Richtung der, die Demonstranten verfolgenden Polizisten umgedreht, und habe so den anfahrenden Bus nicht gesehen. Andere Augenzeugen berichten, sie hätten sich durch einen Sprung gerade noch vor dem Bus in Sicherheit bringen können und hätten dann wütend mit den Händen an den Bus geschlagen. Der Bus jedenfalls sei unbeschädigt auf die Kreuzung gefahren. Viele Augenzeugen berichteten, bis der Bus Rattay überrollt habe, habe es keine Angriffe auf den Bus gegeben.

Rattay selber sieht laut Rekonstruktion der Zeugen den Bus erst im letzten Augenblick. Er reißt die Arme hoch, vielleicht, um den Busfahrer zu stoppen. „Dann gab es ein dumpfes ‚Plop‘ und Klaus wurde umgerissen“ berichtet ein Zeuge in einer Dokumentation des Ermittlungsausschusses. Rattay sei zunächst durch die Wucht des Aufpralls mit dem Kopf gegen die Frontscheibe geschleudert worden und dann unter den Bus geraten. Diese Version bestätigt auch Wolfgang Meyer-Franck, damals Anwalt der Familie Rattay als die wahrscheinlichste. Meyer-Franck betont: „Der Busfahrer konnte eigentlich nicht sagen „ich hab nichts bemerkt“, er wurde von einem anderen Kollegen angefunkt „du hast jemanden angefahren, halte an!“ – und zwar mehrfach“.

Klick to read

Direkt nach dem Tod von Rattay besetzen die anwesenden Demonstranten die Straße mit einer Sitzblockade und beginnen eine Trauerkundgebung, die Stelle an der Rattay stirbt wird mit einem Meer von Blumen bedeckt. Die Polizei räumt mehrmals die Mahnwache, tritt die am Boden liegenden Rosen auseinander, wie auf Bildern zu erkennen ist. Spätabends ziehen dann 10.000 Menschen in einer Trauerdemonstration durch Westberlin. Danach entlädt sich die Wut militant. „Nach dem Tod von Rattay gab es viele Demos, da wurden Wannen umgekippt“ erinnert sich Plarre.

Die versuchte juristische Aufarbeitung

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in der Folge gegen den Busfahrer wegen fahrlässiger Tötung, der Einsatzleiter wird nur als Zeuge vernommen. Schließlich werden die Ermittlungen eingestellt. Rechtsanwalt Meyer-Franck gelingt mittels eines Verkehrsgutachtens und einem Klageerzwingungsverfahren, dass die Ermittlungen nochmals aufgenommen werden. Im April 1983 werden die Ermittlungen endgültig eingestellt.

Direkt am Tatort habe es keine ausreichende Spurensicherung gegeben, die weisungsgebundene Staatsanwaltschaft habe nur zögerlich ermittelt – sie habe kein besonderes Interesse an der Aufarbeitung des Falls erkennen lassen. Ein weiteres Problem sei überraschenderweise die Vielzahl der Zeugen gwesen. Sechzig Zeugen, zusätzlich das vorhandene Bildmaterial: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es soviele unterschiedliche Sichtweisen eines Vorgangs geben kann“ erinnert sich Meyer-Franck.

Im Einstellungsbeschluß heisst es dann schließlich: „…daß Klaus-Jürgen Rattay aufgrund der Räumung der Bülowstraße in den Kreuzungsbereich geraten ist wahrscheinlich, aber wie ausgeführt, nicht nachzuweisen“, dem Busfahrer sei zwar nachzuweisen, dass er die Kollision mit Rattay bemerkt habe, aber nicht, dass dieser unter den Bus geraten sei. Auch sei nicht klar, ob Rattay unmittelbar die Arme hochgerissen habe und gegen den Bus geprallt sei oder selbst handelnd tätig geworden und die Frontscheibe des Busses angegriffen habe.

Im Fall Rattays seien die Möglichkeiten der juristischen Aufarbeitung und Klärung an ihre Grenzen gestoßen. Solche Ereignisse könnten nur politisch aufgearbeit werden, so das Fazit von Meyer-Franck. Eine „harte Erfahrung“ sei das gewesen. Die Frage nach Schuld und die Frage nach der politischen Verantwortung bleibt ungeklärt. Für TAZ-Journalistin Plarre ist die Sache klar: „Letztendlich war natürlich Lummer verantwortlich, ich glaube es war so eine Art vorauseilender Gehorsam der Polizei ihm gegenüber“.

Die Hausbesetzer in der Defensive

Doch was waren die Folgen für die Bewegung? Im Zuge des Sommers 81 wurden bis zu 5000 Verfahren gegen Hausbesetzer und Demonstranten eingeleitet, schätzt der Ermittlunsausschuss in seiner Dokumentation des Falles. Der Druck von außen schweißt die Szene zusammen. „Man empört sich und wird politisiert, auf einmal war man ein Kollektiv in diesen Häusern“ erinnert sich Plarre. Direkt nach dem Tode Rattays habe erstmal „niemand verhandelt“.

Und doch ist mit dem Tode Rattays endgültig klar: „Hier geht es auch um Leben und Tod, das wurde dann allen klar und ich denke auch, dass das die Verhandlungsbereitschaft vieler Häuser erhöht hat“, so Plarre. Die Repression wirkt. Die Szene wird gespalten in friedliche Verhandler und militante Nichtverhandler. „Es gab immer die Forderung: Wir verhandeln, wenn es keine Räumung gibt“ erinnert sich Plarre. Doch der Senat lässt immer wieder räumen und schafft es damit die gegenseitige Solidarität der Hausbesetzer zu unterhöhlen. Die „Verhandeln nur ohne Räumungen“-Position wird in der Folge immer wieder und immer weiter aufgeweicht, immer mehr Häuser scheren aus der Front der Hausbesetzer aus und verhandeln. Die Hausbesetzer sind in der Defensive. Kurze Zeit später schließen 70 von 160 besetzten Häusern einen Vertrag ab, oder kaufen ihr Haus – der Rest wird geräumt.

Repressive Normalisierung

Und so markiert der Tod Klaus-Jürgen Rattays auch eine politische Zeitenwende. „Diese Wohnungs- und Hausbesetzungsproblematik war die wesentliche Herausforderung, als ich damals sehr kurzfristig nach Berlin kam“ erinnert sich Jürgen Vogel. Daran anschließend betont auch Richard von Weizsäcker im Interview mit dem RBB, dass er die Linie von Vogel ganz im Einklang mit diesem fortgesetzt habe.

Parteiübergreifend bestand also Einigkeit, das die Lage in der Stadt normalisiert werden musste, begann die Hausbesetzerbewegung doch, nachdem die eher akademische 68er Bewegung die intellektuelle Vorarbeit geleistet hatte, praktisch das „andere Leben“ in Form der Aneignung von Privateigentum, der kollektiven Lebensweise und der solidarischen Ökonomie zu organisieren. In Ansätzen eine andere Organisation des städtischen Lebens, die nicht kompatibel war mit der bürgerlichen Gesellschaft und deswegen von ihr nicht toleriert werden konnte. Der Tod von Klaus-Jürgen Rattay zeugt davon, das die Strategie der repressiven Normalisierung der Situation in Westberlin letztlich auch Tote in Kauf nahm.

Was ist geblieben? Die Hausbesetzer haben eine Modernisierung der Wohnungsbaupolitik und des städtischen Lebens durchgesetzt. Heute wird saniert statt abgerissen. Wohnformen wie die Wohngemeinschaft sind heute allgemein etabliert, wenn auch oft mehr der Notwendigkeit, als dem Wunsch nach kollektiven Leben geschuldet. Auch heute noch hat Berlin eine große alternative Szene. Und doch: Viele Hausbesetzer sind in den Schoß der bürgerlichen Gesellschaft zurückgekehrt. Vielen der legalisierten Häuser sieht man heute nicht an, dass sie einmal besetzt waren. Nahe der Todesstelle von Klaus-Jürgen Rattay befindet sich heute eine kleinen Gedenktafel, eingelassen in den Gehweg. Darin eingeritzt: Der Name des Toten. An Heinrich Lummer erinnert heute im Abgeordnetenhaus eine Büste, er ist heute nach mehreren Schlaganfällen ans Bett gefesselt. Opfer und Sieger im Kampf um die Stadt.

ausgewählte Quellen:

Ermittlungsausschuss: abgeräumt? 8 Häuser geräumt…. Klaus-Jürgen Rattay ist tot, Eine Dokumentation

RBB Doku: Häuser, Hass und Straßenkampf